木刻即是戰(zhàn)斗

——觀《怒吼吧,中國:北京魯迅博物館藏抗戰(zhàn)版畫作品集》

■姜異新

版畫技藝始自中國,古稱“繡梓”,其歷史要比西方早五百多年。魯迅曾在《〈北平箋譜〉序》中寫道:“鏤像于木,印之素紙,以行遠而及眾,蓋實始于中國。”唐末經(jīng)卷中的佛像、紙牌雕鐫精巧;明代小說繡像文采絢爛,皆映照出中國版畫曾經(jīng)的輝煌。這種技藝在1320年左右隨絲綢之路傳入歐洲,逐漸發(fā)展出畫家自繪、自刻、自印的創(chuàng)作版畫,藝術風格發(fā)生了明顯變化。20世紀30年代,在魯迅先生的大力推動下,由藝術家獨自完成的創(chuàng)作版畫重新傳入中國,迎來新的發(fā)展契機,綻放出欣欣向榮的光彩,被稱為“新興版畫”。

魯迅在深入考察中外美術發(fā)展歷程與現(xiàn)狀的基礎上,結(jié)合中國國情與革命需要,認定版畫“是正合于現(xiàn)代中國的一種藝術”。他積極搜藏外國原拓版畫,涵蓋十六個國家、兩百多位藝術家的作品,總計一千八百余件;他自費精印多部外國版畫集,為中國青年藝術家提供了寶貴的學習范本;他整理編印中國古典版畫遺產(chǎn),扶植新興木刻社團,指導青年創(chuàng)作,初步創(chuàng)立版畫理論。

1931年8月17日,魯迅在上海發(fā)起了為期六天的木刻講習會,特邀內(nèi)山嘉吉講授木刻技法,并全程擔任翻譯。十三名青年藝術家中,十人來自年初成立的一八藝社,包括江豐、陳鐵耕等骨干。魯迅曾評價其習作,“以清醒的意識和堅強的努力,在榛莽中露出了日見生長的健壯的新芽。”(《二心集·一八藝社習作展覽會小引》)

魯迅不遺余力地播撒木刻火種,培訓木刻骨干。他諄諄教導木刻青年:雖然圖畫是人類的共通語言,但仍應該使自己的作品具有濃郁的地方色彩和東方情調(diào),即用新的形、新的色來表現(xiàn)中國人,中國事以及中國向來的魂靈,使之具有獨特的民族性。

在魯迅的倡導與支持下,由木刻講習會蔓衍而生木鈴社、野穗社、無名木刻社、M.K.木刻研究社等藝術團體。青年木刻家們捏刀向木,直刻下去,使人民成為畫作中的主人。中國版畫實現(xiàn)了從復刻到創(chuàng)作的轉(zhuǎn)變,既吸收外國良規(guī),又繼承民族傳統(tǒng),最終在20世紀30年代成長為表現(xiàn)中國現(xiàn)代社會魂魄的大眾藝術。

實際上,1931年至1945年,十四載中國人民抗日戰(zhàn)爭的烽火歲月,也正是中國新興木刻藝術經(jīng)魯迅之手播下種子、萌芽抽枝,在血雨腥風中茁壯成長、蔚然成林的發(fā)展歷程。

▲1938年,馬達《保衛(wèi)我們的祖國》。 圖片由中國人民大學出版社提供

木刻講習會開辦之初,誰也沒有料到,藝術培訓的成果在不到一個月后便走上了戰(zhàn)場——9月18日,日本侵略者的鐵蹄踏碎了東北大地的寧靜。江豐、陳鐵耕等人立即行動起來,日夜用油印機趕制抗日畫報與木刻傳單,張貼于街頭巷尾,踐行了魯迅所言“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦”(《集外集拾遺·〈新俄畫選〉小引》)。就這樣,中國新興木刻藝術在民族危亡之際,完成了從藝術探索到戰(zhàn)斗武器的轉(zhuǎn)變。

1936年深秋,魯迅先生與世長辭。他未能目睹親手培育的藝術種子如何在抗戰(zhàn)的洪流中蓬勃生長,也未能看到他所鼓勵教導的木刻團體如何從最初的零星幼小的個體逐漸成長為旌旗蔽空的大隊。

新興版畫家們不但如魯迅所期待的那樣,勇敢地跨出世界的第一步,努力開辟出堅實的、屬于中國自己的創(chuàng)作木刻之路,更在戰(zhàn)爭的烽火中成長為沖鋒陷陣的文藝尖兵,將手中的鐵筆化作刺向黑暗的匕首投槍,在民族記憶里銘刻下不朽的壯烈篇章:白山黑水間的殊死抵抗、青紗帳里的游擊烽火、將士們金戈鐵馬浴血奮戰(zhàn)、庶民百姓眾志成城支前洪流……一幅幅刀鋒鑄就的版畫,以最鏗鏘有力的藝術語言,譜寫了中華民族氣壯山河的抗爭史詩。

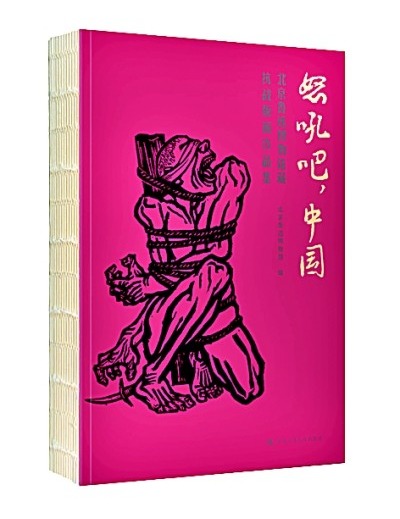

其中的經(jīng)典之作當推李樺創(chuàng)作于1935年的《怒吼吧!中國》,作品以極具張力的構(gòu)圖塑造了一個被縛的、仰天怒吼的巨人形象——蒙目的布條遮不住沸騰的血性,半跪的身軀如盤虬的山岳,粗繩深陷皮肉卻勒不垮挺直的脊梁。當那只暴起青筋的手抓向匕首的剎那,整幅木刻化作一記劈開時代的驚雷!該作首展于全國木刻流動展覽會,旋即通過《現(xiàn)代版畫》的刊載引發(fā)廣泛關注。其傳播軌跡堪稱抗戰(zhàn)視覺文化的典范:《七月》周刊及半月刊雙重刊載、各類抗戰(zhàn)傳單廣泛復制、“一二·九”運動游行隊伍里醒目的宣傳畫……怒吼的巨人形象以其強烈的象征性和感染力,成為抗戰(zhàn)時期最具傳播效力的藝術符號。

“怒吼”這一主題并非偶然。早在1926年,蘇聯(lián)劇作家特列季亞科夫的話劇《怒吼吧!中國》(ROAR, CHINA)首演,該劇講述了四川萬縣(今重慶市萬州區(qū))反抗英國殖民者的故事,在全球掀起聲援中國的浪潮。1933年,該劇在上海法租界連演八場,場場爆滿,把如火如荼的抗日救亡宣傳推向了高潮。青年木刻家劉峴讀到劇本后,心靈受到強烈震撼。在魯迅指導下,歷時一年完成28幅同名木刻組畫,以未名木刻社之名出版。

自劉峴以木刻轉(zhuǎn)譯反帝戲劇先聲《怒吼吧!中國》,到李樺、賴少麒、樺魯?shù)热讼嗬^創(chuàng)作出《怒吼吧!中國》《怒吼著的中國》《我們的怒吼》等作品,抗敵御侮的正義吼聲在不同藝術家的刻刀下不斷裂變再生,使“怒吼”成為抗戰(zhàn)文藝中迸發(fā)驚人生命力的核心母題。

▲1930年代后期,李樺《流亡》。 圖片由中國人民大學出版社提供

值此中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年之際,我們特別遴選160幅木刻作品,含萬湜思、江豐、羅清楨、王品青、黃新波等39位著名版畫家,結(jié)集出版《怒吼吧,中國:北京魯迅博物館藏抗戰(zhàn)版畫作品集》(中國人民大學出版社出版)。讓讀者聽見時空交疊中的藝術回聲,讓刻痕與當代目光相遇,呈現(xiàn)一部蘊含著偉大抗戰(zhàn)精神的民族視覺史詩。

本書分為四個單元。“舉國之殤”單元聚焦民族最深重的苦難:流離失所的難民蜷縮在廢墟之間,饑寒交迫的婦孺沿街乞食,被奴役的同胞在鐵蹄下掙扎求生……每一道遒勁的刻痕都浸透著血淚,那些戰(zhàn)火中的流亡、劫后的荒蕪、窮途的絕望,木刻特有的肌理表現(xiàn)化為震撼人心的視覺控訴,個體苦難反映著整個民族的集體創(chuàng)傷。

“抗爭怒潮”單元再現(xiàn)中國軍民面對日寇暴行,殊死抵抗的壯烈場景,尤其展現(xiàn)了中國共產(chǎn)黨領導的敵后抗日根據(jù)地軍民攜手開展的游擊戰(zhàn)爭——動員、伏擊、防御、突擊、追擊、偷襲、夜渡、夜戍……每一幅作品都猶如一個凝固的歷史瞬間,體現(xiàn)著中國軍民“不許敵人越雷池一步”的鋼鐵意志,和“戰(zhàn)到最末一道壕溝,流到最后一滴血”的悲壯誓言。

“萬眾一心”單元觀照民眾勠力同心、共赴國難的動人場面:船夫擺渡軍需、工人日夜生產(chǎn)、婦女縫制軍衣軍鞋、詩人以筆為槍、音樂家譜寫戰(zhàn)歌……木刻家們用最樸實的藝術語言證明:在這場救亡圖存的偉大斗爭中,人無分老幼、地無分南北,每個中華兒女都以自己的方式,在歷史的豐碑上刻下了永恒的印記。

“重整河山”單元則捕捉到勝利曙光初照大地的新生圖景。延安木刻家們扎根民間沃土,從剪紙的質(zhì)樸線條、年畫的喜慶色彩中汲取靈感,創(chuàng)作出一系列充滿生機的大生產(chǎn)場景。開荒播種的辛勤、紡車轉(zhuǎn)動的韻律、豐收打場的喜悅、春耕涉渡的忙碌、農(nóng)村夜色的靜謐……一幅幅生生不息的畫面鼓舞人們堅信,勝利必將屬于中國人民,安寧終將重回神州大地。

▲1937年,江豐《出發(fā)》。 圖片由中國人民大學出版社提供

在抗戰(zhàn)版畫年表中,有一條不容忽視的信息,1945年4月9日,美國《生活》雜志刊登了14幅中國抗戰(zhàn)木刻作品,并使用了這樣的標題——《木刻幫助中國人民進行戰(zhàn)斗》。編輯們或許不知道,這些作品早已超越了“幫助戰(zhàn)斗”的意義,它們本身就是戰(zhàn)斗,是用藝術進行的抗戰(zhàn)。

八十年后的今天,當我們重新凝視這些版畫,依然能夠感受到刻刀下的力度,仿佛可以聞到木板上殘留的硝煙味,不由得沉浸于當年的創(chuàng)作場景:防空洞里燭光搖曳,年輕的藝術家們,用粗糙的木板和簡陋的刀具,將民族的創(chuàng)傷、不屈的脊梁、沸騰的熱血和震天的怒吼,一鑿一鑿鐫刻進歷史的肌理,凝固在木紋深處。

(作者:姜異新,系北京魯迅博物館副館長)